홈

오피니언

홈

오피니언

[칼럼]하심(下心)하고 또 하심(下心)하고....

법화경 경전에 상불경(常佛輕)보살에 대한 이야기가 나옵니다. 상불경보살이란 글자 그대로 결코 상대방을 하찮게 여기지 않겠다는 뜻입니다. 어떠한 상황에서도 자신을 낮추며 상대방을 공경하는 상불경보살은 '나'라는 상으로 가득하다면 결코 실천할 수 없습니다. 나를 하염없이 낮추고 낮추었기에 상대방이 예배하고 찬탄해야 할

대상으로 보이는 것입니다.

조금이라도 나라는 생각이 있다면 어떤 상황에서도 상대방을 예배하고 찬탄할 수 있겠습니까?

여기서 석가모니부처님의 10대 제자 중 한 분이 떠 오릅니다. 바로 두타제일 마하가섭존자 입니다.

마하가섭 존자는 세속의 나이로 따지자면 부처님보다 훨씬 연장자이고 부처님 회상으로 들어오기 전 수행경력도 만만찮게 쌓인 분이셨습니다. 부처님 당시나 오늘날 공부하는 사람들을 볼 때 자신보다 어리고 어찌 보면 '네가 뭔데'하며 무시할 수도 있는 그런 상황이었지요.

그런데도 그 모든 것을 버리고, 아니 어쩌면 버린다는 생각조차도 없었는지도 모릅니다.

그렇게 부처님의 제자가 되었습니다.

제 스스로를 보거나 주위를 볼 때 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그러한 분이었기에 아라한과를 이루었고 부처님의 상수제자로서 부처님 법을 이어 받았다고 봅니다.

그릇을 비워야 채울 수 있습니다.

꽃이 떨어져야 알차게 열매를 맺듯이 나를 버려야 세상을 얻을 수 있습니다.

그런데 불교공부를 하면 할수록 점점 하심과 반대 방향으로 가게 됩니다.

부처님 가르침을 점점 익혀감에 따라 익혀감에 따라 '나는 무었을 했네', '나는 무엇을 보았네' 하면서 처음 발심했을 때의 겸손한 마음 자세는 온데간데 없이 스스로 아상만 더욱 단단하게 만들어 갑니다.

한때 어느 분이 가방끈이 긴 사람일수록 부처되기 어렵다는 말씀을 하신 적이 있습니다.

스스로를 낮추는 것이, 고개를 숙이는 것이 그만큼 어렵다는 역설의 의미라 여깁니다.

순간순간 자신을 낮추고 스스로의 모습을 살펴봐야 합니다.

그래서 우리는 합장을 하는 것입니다.

일상의 신행생활에서 언급하는 보시바라밀도 '나를 낮추는, 나를 버리는' 가르침 가운데 하나입니다.

다시 한 번 강조하지만 모든 종교는 나를 버리는 공부가 시작이자 끝입니다.

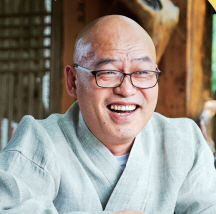

자명스님(기원정사 주지)

|